في مقالة "الفاشية الأبدية" [*] يسعى أُمبرتو إيكو إلى توصيف العناصر المميزة للأيديولوجيا الفاشية باعتبارها أيديولوجيًا متجددة خارج سياق الفاشية الإيطالية.

إنَّ ما هو جدير بالأهمية في هذا السعي هو الكشف عن العناصر المميزة لا لهذه "الفاشية" أو تلك، بل العناصر العامة التي تجعل الأيديولوجيا التوتاليتارية (أياً كانت) أيديولوجيا فاشية. بكلمات أخرى، الكشف عن العناصر "الدائمة" في الثقافة الاستبدادية سواء تلك التي كشفت عنها تاريخياً الفاشية الإيطالية، أو الأحزاب اليمينية الفاشية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، أو تلك الأنظمة التي ظهرت أو لا تزال في أماكن مختلفة من العالم بغض النظر عن الأيديولوجيا المعلنة أو العقيدة الدينية المعتنقة.

فالفاشية، كما يقول إيكو، لا تشكل أيديولوجيا موحدة، بل هي خليط من الأفكار ذات الطابع السياسي والفلسفي المليئة بالمتناقضات.

2.

فقد تحولت الفاشية "إلى مفهوم قابل للتكيف مع كل الوضعيات. فحتى في الحالة التي نحذف من النظام الفاشي هذا العنصر أو ذاك فسيكون من الممكن دائماً التعرف عليه باعتباره كذلك".

ومع ذلك وبالرغم من هذا الخليط، كما يرى إيكو، فإنه يمكن تمييز مجموعة من الخصائص النوعية التي تصاحب الفاشية الأصلية "= الفاشية البدائية الأبدية". بل أنَّ القضية الجوهرية في منطلقات إيكو هي أنَّه ورغم استحالة "تجميع هذا الخصائص في نظام واحد" لأنها خليط من المبادئ التي يمكن أن تتضارب فيما بينها أو أنها تذكرنا بأشكال أخرى للتعصب والاستبداد "ولكن يكفي أن تتحقق خاصية واحدة لكي نكون أمام سديم فاشي"!

3.

لكن المدهش للمراقب الذي لا ينحدر بعينيه وفكره إلى سطح الظاهرة الثقافية الإسلامية ويتغلغل في نسيج البنية اللاهوتية للعقيدة الإسلامية فإنه سوف يصطدم بما لا يقبل الشكَّ بواقع كون الأيديولوجيا الإسلامية (وهذا ما رأيناه بصورة جلية في الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وفي إيديولوجيا الكثير من الحركات الإسلامية) تتضمن عدداً كبيراً من هذه الخصائص حتى ليبدو"السديم الفاشي"، الذي يتحدث عنه إيكو، للثقافة الإسلامية ظاهرة واقعية ويومية من غير أي تكلف.

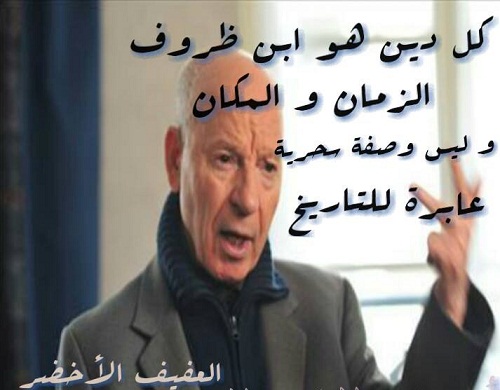

إنَّ من أهم خصائص الخطاب الإسلامي المعاصر هو أنه يخفي أكثر مما يعلن ويتستر على تاريخه أكثر مما يتحدث عن أوهامه.

4.

فما هي أهم هذه الخصائص التي يوردها إيكو والتي يمكن العثور على آثارها في الثقافة الاستبدادية الإسلامية؟

هذا تلخيص شديد للنص (الصفحات ما بين 70-80) الذي يسرد فيه إيكو هذه الخصائص محاولاً تبين الصورة الإسلامية من خلاله:

هذا تلخيص شديد للنص (الصفحات ما بين 70-80) الذي يسرد فيه إيكو هذه الخصائص محاولاً تبين الصورة الإسلامية من خلاله: 1.

أولاً:

عبادة التراث

إنَّ النزعة التقليدية أقدم من الفاشية.

إن هذه الثقافة الجديدة (التي تستند إلى التراث) ذات طابع تلفيقي.

وهي تسعى إلى خلاصة مزيفة:

لا يمكن أن يكون هناك تقدم في المعرفة. لقد قيلت المعرفة منذ زمن قديم دفعة واحدة؛ ولا يمكننا سوى أن نستمر في تأويل رسالتها الغامضة [تذكروا مثلاً الشيعة الإثني عشرية والباطنية الإسماعيلية].

ويكفي أن نراقب السجل الخاص بكل فاشية لكي نجد أنفسنا أمام المكانة الممنوحة للمفكرين التقليديين الأساسيين.

ثانياً:

رفض العالم الحديث

إن النزعة التقليدية تقتضي رفض العالم الحديث.

لقد كان الفاشيون، مثلهم مثل النازيين، يعشقون التكنولوجيا، في حين أن ذوي النزعة التقليدية يرفضونها عامة. فهي في تصورهم نقيض القيم الروحية التقليدية. ومع ذلك، ورغم أن النازية فخورة بإنجازاتها الصناعية، فإن مدحها للحداثة لم يكن سوى مظهر سطحي لأيديولوجيا مبنية على الدم والأرض.. لقد كان رفض العالم الحديث مستترا في إدانة نمط الحياة الرأسمالية. كما أنه كان يظهر في رفض روح الثورة الفرنسية ورفض روح حرب الاستقلال [1775-1788] الأمريكية ضد الإنجليز.

بل أنَّ رفض العالم الحديث قد امتد إلى حدود أوسع وتمثل في النظر إلى عصر الأنوار وعصر العقل باعتبارهما بداية الانحراف الحديث.

وبهذا المعنى فإنه يمكن تحديد الفاشية باعتبارها لا عقلانية.

ثالثاً:

إن اللاعقلانية مرتبطة أيضاً بعبادة الفعل من أجل الفعل [أو اختلاق القضايا "المصيرية بالنسبة للحركات الإسلامية"!.

يجب أن نقوم بـ"الفعل" قبل التفكير أو حتى بدونه. فالتفكير بالنسبة للفاشية نوع من التهجين. ولهذا فإن الثقافة مشكوك فيها دائماً لأنها ترتبط بالموقف النقدي. وهذا ما دعا غوبلز [وزير الاعلام النازي] إلى التصريح: "عندما أسمع كلمة ثقافة أتحسس مسدسي!".

رابعاً:

لا يمكن لأي شكل من أشكال التلفيق أن يقبل النقد. فالعقل النقدي يقيم تمايزات – والتمييز علامة تدل على الحداثة. فالاختلاف "التمايز" في الثقافة الحديثة أداة من أدوات المعرفة. أما بالنسبة للفاشية الأصلية فهو خيانة.

[ولهذا فإنَّ أول ضحية هي: التعددية]

خامساً:

رفض الاختلاف:

إن الاختلاف في نفس الوقت هو تعبير عن التنوع.

أما الفاشية الأصلية فتؤمن بالإجماع وتبحث عن استغلال واستثمار الخوف من الاختلاف.

أول بيان أعلنته الحركة الفاشية كان ضد الأغراب: الفاشية الأصلية هي إذن أيديولوجيًا عنصرية.

سادساً:

المؤامرة!

تتوجه الفاشية نحو الذين لا يمتلكون أية هوية اجتماعية (المهمشين) وتعدهم بامتياز يشترك فيه الجميع: تعلن لهم بأنهم ولدوا في بلد واحد.

غير أن الهوية القومية ولكي تكتمل فإنها بحاجة إلى الأعداء. فإن مصدرا لسيكولوجيا الفاشية هو هوس المؤامرة، وكلما كانت دولية كلما كان من الأفضل.

إنهم محاصرون بالأعداء. والوسيلة البسيطة من أجل الكشف عن المؤامرة تكمن في الدعوة إلى كراهية الآخر.

ولكن هذا لا يكفي: إذ يجب أن يكون مصدر المؤامرة في الداخل أيضاً. ولهذا فإن اليهود هم عادة الأهداف المفضلة لأنهم يمتلكون امتياز وجودهم في الداخل والخارج في الوقت ذاته.

سابعاً:

يجب أن يشعر المريدون (الأنصار) بالمهانة بسبب غنى العدو وقوته.

ولكن ومن خلال تحول لا متناهي لسجل بلاغي (خطابي) فإن الأعداء هم أقوياء جداً ولكن ضعفاء جداً أيضاً.

ولهذا فإنه محكوم على الفاشيين أن يخسروا حربهم، لأنهم غير قادرين، من الناحية المؤسساتية، على تقويم موضوعي لقوة العدو[أنظروا ماذا فعلت إسرائيل بالدول العربية والإسلامية!]

ثامناً:

لا وجود في التصورات الفاشية الأصلية لصراع من أجل الحياة!

فالحياة ذاتها هي صراع. وإن النزعة السلمية هي بمثابة تواطئ مع العدو. الحياة هي حرب دائمة. وهذا ما يمنح هذه الحرب مركب أرامجادون Armageddon : طالما كان من المقدر هزيمة الأعداء فيجب أن تكون هناك معركة نهائية حيث تستولي بعدها الحركة الفاشية على العالم.

تاسعاً:

النخبوية:

النخبوية هي مظهر من مظاهر الإيديولوجيا الرجعية. وقد ارتبطت النزعة النخبوية الأرستقراطية وذات النزعة العسكرية باحتقار الضعفاء.

لا يمكن للفاشية الأصلية تجنب الدعوة إلى النخبوية الشعبية:

كل مواطن ينتمي إلى أفضل شعب في العالم، وأعضاء الحزب هم أفضل المواطنين. وإن الزعيم الذي يعرف أن سلطته لم تكن انتخاباً، بل انتزعها بالقوة، يعرف أن القوة مبنية على ضعف الجماهير – إن الجماهير ضعيفة جداً لدرجة تستحق رجلاً مهيمناً أو هي في حاجة إليه – والأمر سواء.

عاشراً:

ووفق هذا المنظور فإن كل مواطن يربى لكي يصبح بطلاً. فإذا كان البطل في الأساطير هو كائن استثنائي، فإنه يشكل المعيار في الإيديولوجيا الفاشية. إن تمجيد البطولة وثيق الارتباط بتمجيد الموت، [أو الشهادة].

جادي عشر:

وبما أن الحرب الدائمة والبطولة لعبتان من الصعب ممارستهما على الدوام، فإن الفاشي يحول إرادة القوة عنده إلى قضية جنسية. وهنا مصدر الفحولة (التي تستدعي احتقار النساء والإدانة اللامتسامحة للأخلاق الجنسية اللاامتثالية من العفاف إلى المثلية). وبما أن الجنس هو لعبة صعبة، فإن الفاشي يلعب بالأسلحة، وهي بديل حقيقي للقضيب: إن مصدر هذه الألعاب الحربية فحولة دائمة.

5.

ليعود القارئ المطلع بذاكرته إلى تصريحات الحركات الإسلامية (التي يطلق عليها: المتطرفة. وهو تعبير مزيف. لأنَّ أيديولوجيًا هذه الحركات هي أيديولوجيا مقتبسة بحرفية بالغة من العقيدة الإسلامية بحد ذاتها) وليتأمل كتاب: "إدارة التوحش"، فما الذي سوف يجده؟

لا توجد فقرة واحدة من برامج الحركات السلفية "المتطرفة" من خارج سياق المبادئ المبثوثة في كتاب محمد وفي تصوراته عن الآخر – المخالف عقائدياً.

لنتأمل موقف المسلمين من المخالفين لهم عن العالم الآخر الذي لا يزال يسموه "دار حرب؛

لنتبصر في/ولنحلل تصوراتهم عن رفض التطور والتقدم والعودة إلى الماضي – القرون الثلاثة الأولى التي "تُختزن" فيها المعارف الكاملة والنهائية!

فليس بالإمكان، بالنسبة لهم، أحسن مما كان، وليس بالإمكان أنْ يُقال أحسن مما كان يُقال فقد رفعت الأقلام وجف الصحف؛

ولنتفحص موقفهم المعادي من الثقافة العالمية والعلم والنقد الذي لا يتفق مع أساطيرهم وخرافاتهم عن أنفسهم وعن العالم؛

هل نسينا كيف قام مرتزقة حركة طالباني ومرتزقة الدول الإسلامية بتدمير التراث الثقافي للحضارات القديمة العريقة؟!

لننظر إلى روح الثقافة الاستبدادية ورفض التعددية التي تتغلغل عميقا في تفكير المسلمين:

فهل نجد في كل هذا ما يتعارض مع العناصر "الدائمة" في الثقافة الاستبدادية سواء تلك التي كشفت عنها تاريخياً الفاشية الإيطالية أو تلك الأنظمة التي ظهرت أو لا تزال في أماكن مختلفة من العالم بغض النظر عن الأيديولوجيا المعلنة أو العقيدة الدينية المعتنقة؟

أين الاختلاف ما بين العقيدة الاستبدادية الإسلامية والعناصر الدائمة المكونة للفاشية؟

بل هل ثمة خلاف إطلاقاً؟

وأخيراً علينا إلا ننسى تحذير أمبرتو إيكو :

إن الفاشية الأصلية قابلة لأن تعود من خلال أشكال بالغة البراءة وواجبنا أن نفضحها!

فهل ثمة شكل أيديولوجي "بالغ البراءة" أكثر من العقيدة الإسلامية؟

[*] من "دروس في الأخلاق، الدار البيضاء 2010".

![كلهم يلوحون بسباباتهم تهديداً وإنذاراً [موسوليني] موسوليني](https://pbs.twimg.com/media/ERb_X6pXYAE-IZF.jpg)

![كلهم يلوحون بسباباتهم تهديداً وإنذاراً [مقتضى الصدر] مقتضى الصدر](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhomUeZniA2pX8DAtDSmJ2knm6_OsVw91ZiKuLya9oWan3rbDO9eGvUMavq5qckghN-Ldz-cXdQuz4ItNlyUxZJw96OS3adl6QXRx_FEysvb93J51yegN6saJHDWIY0Z9o3v_f_AIlub3ib6VPCNldU9L0dCpDhL1JNrFRmTIzFS03M2yDP3lZqehnscw/w523-h374/as-sadir.jpg)

![كلهم يلوحون بسباباتهم تهديداً وإنذاراً [حسن نصر الله] حسن نصر الله](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg79Y1TOjMDyt5RXdasUFp843IO6xHIFrYbVvNwt98xfOftuvIiJQCQ7f1KYhbZTXk6RiYpRVQf6uKwzH2BZKsCpyQPtunk5vbnyzGnIxdw3hNIpaiwe15vdRKbq8ZG7MjiVhQf-GI9xGtfo_KLvo6EpCtNbBcMJTkPXeweY3tGBLyJQdlM5O_HKx0eAA/w525-h375/image_2023-01-24_094532307.png)

![كلهم يلوحون بسباباتهم تهديداً وإنذاراً [شيخ الأزهر] شيخ الأزهر/أحمد "الطيب"](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx0DUz7W_EN1wSOwKXea4YF2g0MkUp_LDd9tjOo_xAOxAZ79QrfL9ubA53bWEXzxdEFebAzIgISbWDcLQMRe__K1XxnXBFvFPOtuha8H8N72HOx_W6NPoShsdRxlacDq6bd6AGhbzm4aJmv0YsEQf7LfqJpeeggsCM7eERK7gxoUOERMapvCh9hD73AA/w537-h302/image_2023-01-24_094653094.png)