[صورة لطفل عبد في زنزيبار أثناء معاقبة سيده العربي له. حوالي عام 1890 -ويكيبيديا]

"إن عبودية القن تجعل السيد يفقد إنسانيته أيضاً"!

هيغل

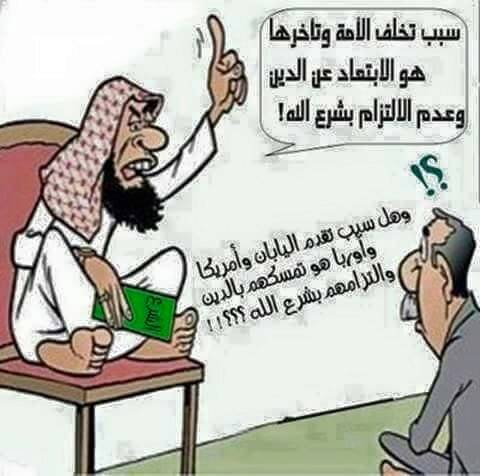

كما أشرت في الحلقتين السابقتين إلى أن الهدف من هذا الموضوع يتعدى تقرير واقع " أن الإسلام لم يلغ العبودية". فهذا واقع لا جدال فيه (وإن جادل فيه المسلمون). إذ أن حصر "العبودية" في إطار "عدم إلغاء الرق" فقط ابتسار واختصار للقضية. وهذا ما يرحب به المسلمون دائماً حتى يتسنى لهم توظيف أسلحة اللغة العربية الفضفاضة والبلاغة الخطابية الخالية من المعنى والاستشهاد بنصوص أكثر "فضفضة" وهي نصوص مختلقة "حسب الطلب " تأتي مرة على لسان هذا ومرة على لسان ذاك.

في هذه الحلقة والحلقات القادمة سأقوم بمحاولة الكشف عن فكرة العبودية في ثقافة المسلمين وبشكل خاص في اللغة والأدب والفقه وفي إطار مراحل تاريخية مختلفة.

ملاحظة هامة: إن هذه الأمثلة أمثلة اعتباطية وغير منتقاة وهي منتشرة في كتب النحو القديمة والحديثة. فثمة العشرات في ذاكرتي (وبكلمة أدق ذاكرة القراءة)، غير أنَّ حرصي على التحقق منها عبر الكتاب المحدد والاقتباس المحدد يتطلب الكثير من الوقت. ولهذا فقد اكتفيت بهذا العدد وبقدر ما توفر لدي من الوقت.

1.

إن اللغة، بحد ذاتها، لا يمكن أن تكون لغة عبودية أو لغة للتحرر. فهي من جهة وسيلة محايدة تنعكس فيها أهواء وثقافة من يستخدمها والأهداف التي يسعى إليها. لكن استخدام اللغة "المُقَنْوَن" باتجاه أهداف معينة من جهة أخرى يحمَّل اللغة معان وتصورات ومفاهيم تكتسب بمرور الوقت استقلالاً نسبياً.

لقد استغل المسلمون اللغة العربية أبشع استغلال وتصرفوا بدلالات الكلمات كما شاءوا من أجل ترسيخ قيم وأوهام معينة. ولأن كلَّ هذا كتبوه ونشروه فإنه بقي شاهداً عليهم.

2.

ولنبدأ منذ البداية:

مفهوم الإسلام:

تبدأ ثقافة العبودية بالدلالة اللغوية للإسلام: باعتباره الخضوع والاستسلام.

فالإيمان وقبل كل شيء ليس اختياراً، ليس قناعة، ليس اعتباراً وإدراكاً وتقبلاً وتقوى" شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ "، و"مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا "بل: خضوعاً واستسلاماً وعبودية. ونجد منطق الإيمان المفروض بالقوة في صرخة محمد نفسه:

"أُمِرْتُ أن أقاتلَ الناس حتى يشهدوا أنَّ لا إلهَ إلا الله وأنَّ محمداً رسولَ الله "!

فهل يعرف التاريخ نصاً مفزعاً مثل هذا النص ولرجل يَدَّعِي بأنه يحمل رسالة من السماء؟!

وقد قامت السلفية القروسطية والمعاصرة بتطوير وتعميق فكرة الخضوع والاستسلام حتى النهاية في مفهوم "العبودية لله".

وهذا هو المعنى الذي منحه فقهاء الإسلام لكلمة “دين” في اللغة العربية وهو يتعلق بالطاعة والحساب والعادة. ونجد لهذه الدلالة انعكاساتها في معاجم اللغة العربية:

"وهو جنسٌ من الانقياد والذُّل. فالدِّين: الطاعة، يقال دان لـه يَدِين دِيناً، إذا أصْحَبَ وانقاد وطَاعَ.

وقومٌ دِينٌ، أي مُطِيعون منقادون" [مقاييس اللغة]

"والدينُ الطاعةُ" [صحاح اللغة]

" وقد دِنْتُ به، بالكسر، والعادةُ، والعِبادةُ، والمُوَاظِبُ من الأَمْطَارِ، أو اللَّيِّنُ منها، والطاعة"[القاموس المحيط]

2.

مفهوم العبودية:

يقول ابن تيمية:

" والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدان أي أذللته فذل، ويقال ندين لله أي نعبد الله ونطيعه ونخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له.

والعبادة أصل معناها الذل أيضاً، يقال الطريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام " [1]

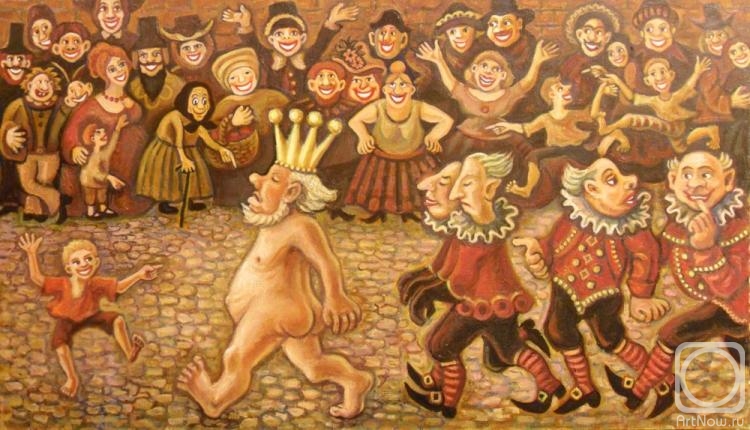

فالعبادة مدعاة للذل وليس للشعور بالكرامة الإنسانية والمسلمون قطيع من الأغنام لا كرامة لهم عند الله ولا اعتبار. وهذا هو جوهر الفلسفة الذي منحه الإسلام لأهداف الله: " وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون". فالعبادة هدف بذاته وليست شعوراً بالولاء والامتنان بل هي "الخضوع والذل" على حد ابن تيمية.

وقال القرطبي

"أصل العبادة: التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات، لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى" [2].

ولمفهوم العبودية عند ابن عثيمين، ثلاثة أقسام:

1.عبودية عامة، وهي عبودية الربوبية ويدخل في ذلك الكفار (أي حتى الكفار جزء من العبودية)؛

2. وعبودية خاصة، وهي عبودية الطاعة العامة، وهذه تعم كل من تعَبَّد لله بشرعه؛

3. وخاصة الخاصة، وهي عبودية الرسل. وهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة الخاصة؛ لأنه لا يباري أحد هؤلاء الرسل في العبودية [3].

فلا يكفي أن يكون "العبد" عبداً لفكرة "الله"، بل إن هذه العبودية لا تكتمل إلا بعبوديته للرسل!

وهنا تقع فلسفة العبودية في تناقض: أليس "الرسل" عبيداً لله فكيف إذن يشاركونه في السيادة، أو بكلمة أخرى كيف يُشرك "العبد" الرسل في عبوديته لله؟

3.

وإذا ما كان "العبد" صيغة المذكر فإن الثقافة الإسلامية لا تكتفي بذلك. إذا لابد أن تشمل "العبودية" صيغة التأنيث "الأَمَة" وهذا ما نجده في أحد أحاديث محمد، نقلاً عن الشافعي: “حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: أخبرنا بعض أهل العلم عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن النبي قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وإذا خرجن فليخرجن تفلات" [4].

و"إماء الله" هنا تعني: النساء!

إذن، لله "إماء" مثلما لمحمد النساء. وهذه من التفصيلات التي لا تعد ولا تحصى على تطابق شخصية "الله" بشخصية محمد.

وهنا تكتمل الحلقة: الناس (ذكوراً وإناثاً) هم "عبيد" و"إماء" لرب مُخْتَلَقٍ مصنوعٍ من أوهام أكثر الفئات الاجتماعية تخلفاً.

وإذا ما عدنا لما يقوله هيغل:

"إن عبودية القن تجعل السيد يفقد إنسانيته أيضاً"!

فهل تبقَّى لفكرة "الله" بعد أن حوَّل البشرية إلى عبيد وإماء شيئاً من الإنسانية؟!

4.

ولكي تكتسب العبودية الروحية والعقلية صفة رسمية (على مستوى الوثائق الرسمية) يتميز الإسلام مثلما بالعبودية الروحية فإنه يتميز وحده بـ"أسماء العبودية"!

فطالما كان المسلمون عبيداً صفةً ومكانةً فإن عليهم تحويل هذه العلاقة إلى أسمائهم وترسيخها، ولأنَّ لربهم تسعة وتسعين اسماً (وهذا واحد من سمات هراء اللاهوت الإسلامي) فإن عليهم بصفتهم عبيداً أن يحملوا هذه الأسماء. ومن هنا بدأت تقاليد الأسماء العربية المركبة من أضافة كلمة "عبد" إلى "الله" (وأسمائه التسعة والتسعين!):

عَبْدُ الله [5]، عَبْدُ الغفور، عَبْدُ الرحيم، عَبْدُ الجبار، عَبْدُ الرزاق، عَبْدُ المولى والجميع يعرف القائمة حتى آخرها!

ولم يكتف "الفقه" الإسلامي بذلك. فهو حين يُحَلِّل شيئاً فإنَّ عليه أنْ يحرِّمَ شيئاً آخر. فقد حرَّم "الفقه" الإسلامي قديماً وحديثاً مجموعات كثيرة من الأسماء على سبيل المثال:

- الأسماء الخاصة بـ"الله" [باللغة المعاصرة: ماركة مسجلة]، كالخالق والقدوس، أو بما لا "يُليق" إلا به كـ"ملك الملوك". وأضاف ابن القيم: الله والرحمن والحكم والأحد، والصمد، والخالق (الممكن هو عبد الخالق)، والرزاق، والجبار، والمتكبر، والأول والآخر، والباطن [ولماذا لا والخارج؟]، وعلام الغيوب ..إلخ

- تحرم التسمية بالأسماء التي لا تليق إلا بـ"محمد" كـ"سيد ولد آدم"، و"سيد الناس"!

- التسمية بالأسماء الأعجمية المولدة للكافرين الخاصة بهم.

وهناك مجموعات كثيرة من الأسماء جداً تم اعتبارها محرمة أو "مكروهة"!

فلقد حرم "فقهاء" السنة مجموعة من الأسماء التي تبدأ بـ"عبد" مضاف إلى غير "الله"، مثل: "عبد الكعبة"، و"عبد الدار"، و"عبد علي"، و"عبد الحسين". وهنا اصطدموا وجهاً بوجه مع عقيدة شيعية راسخة تستخدم أسماء "الأئمة المعصومين والتابعين لهم" مبتدئة باسم "عبد"، مثل:

عَبْدُ علي، عَبْدُالحسين، عَبْدُ الحسن، عَبْدُ الهادي، عَبْدُ المهدي، عَبْدُ الأمير.

هنا يقوم الشيعة (بوعي أو بغير وعي) بخرق مبدأ "العبودية لله" مضيفين "العبودية إلى الأئمة المعصومين". وهذا أمر لا يخرج عن إطار عقيدهم الدينية بمكانة "المعصومين" في المنظومة الدينية الشيعية.

5.

مَنْ يُطالع كتب النحو لابد وأنه قد اصطدم بظاهرة الأمثلة النحوية الغريبة التي تكرس العبودية والتفرقة العنصرية إزاء الآخر. ففي الوقت الذي يدعون فيه الثراء "الكوني" للغة العربية ومفرداتها فإن الأمثلة التي تكرس فكرة العبودية و"القيمة السلعية" للعبد أصبحت وكأنها عماد اللغة.

ربما كان سيبويه "148 هـ - 180 هـ / 765 - 796م) "هو الذي أرسى في أمثلة النحو تقليداً غريباً، وعندما يتعلق الأمر بالأمثلة المتعلقة بالأعداد، يشيع استخدام الفعلين: "اشتريت" وأعطيت حيث يكون المعدود إما "عبداً" أو "جارية"!

في "الكتاب" نقرأ مثلاً:

"وتقول أعطاه خمسة عشر من بين عبد وجارية، لا يمكن في هذا إلا هذا؛ لأن المتكلم لا يجوز له أن يقول: خمسة عشر عبداً فيعلم أن ثم من الجواري بِعِدَّتهم، ولا خمس عشرة جارية فيعلم أن ثم من العبيد بعدَّتهن، فبل يكون هذا إلا مختلطاً يقع عليهم الاسم الذي به العدد".[6]

ولكن:

ألا يستطيع عالم اللغة هذا والمتبحر بالمفردات العربية القول مثلاً:

أعطاه خمسة عشر من بين جمل وناقة؟

واشترى خمس عشرة ناقة؟

بل يستطيع إعطاء عشرات الأمثلة على العدد والمعدود. ولكن كما يبدو أن فكرة "العبد" و"الأَمَة" أكثر قرباً عندهم إلى "قيمة السلعة" من الجمل والناقة!

6.

في "كتاب خزانة ولب ألباب لسان العرب" يقول البغدادي (1030-1093م):

وهو إذ يكرر أمثلة سيبويه من "الكتاب" يضيف:

"وقد عمم الشارح المحقق في قوله: "الغلبة للتذكير، نحو اشتريت عشرةً بين عبد وأمة، ورأيت خمسة عشر من النوق والجمال ..."[7]

لكنه يمضي إلى أبعد من هذا من حيث مساواة الجمال بالإماء كسلعة:

"... وهذا يشمل ما لو كان مع غير عاقل، نحو: اشتريت أربعة عشر بين عبدٍ وناقة، أو بين ناقة وعبد. وكذا يغلب مؤنث العاقل على غيره، فتقول: اشتريت أربعة عشرة بين جمل وأمة، أو بين أمة وجمل. قال أبو حيان: هذا هو القياس"[8]

7.

وفي "النفحة التواتية على التحفة الوردية في معرفة القواعد النحوية" وفي باب (كم) وبصدد شرحه لتمييز العدد يقول المؤلف:

" ... نحو: (كم عبداً ملكت) و(اشتريت عشرين عبداً) ...الخ[9]

8.

في باب الاستثناء نقرأ من "شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي" للقاضي عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (المتوفي 756 ه):

" ... أحدهما أنَّا نقطع أن من قال اشتريت الجارية إلا نصفها لم يرد بالجارية نصفها وإلا لزم استثناء نصفها من نصفها وهو غير مراد قطعاً .... إلخ" [10]

**********

[1] العبودية، ابن تيمية، بيروت 2005، ص 48

[2] مغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، عبد المنعم إبراهيم، مجلد 1، مكة عام 2000، ص 217

[3] أنظر: المصدر السابق، ص 254

[4] الأم، الشافعي، الجزء العاشر، 2001 المنصورة، ص 127

[5] لا توجد أدلة تستحق الاعتبار بوجود هذا الاسم قبل الإسلام. إذ أن الاسم الشائع هو عبد اللات. ولأنَّ أبا محمد كان يحمل هذه الاسم فقد قرروا تحويله إلى "عبد الله".

[6] الكتاب ج4، سيبويه، القاهرة 1996، تحقيق عبد السلام هارون، ص 564]

[7] خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي (1030-1093)، ج7، القاهرة 1996، 408

[8] نفس المصدر: 409

[9] النفحة التواتية على التحفة الوردية في معرفة القواعد النحوية (جزءان بمجلد واحد، محمد سالم بن عبد القادر بن عبد الكريم التواتي الجزائري (المتوفي عام 749 هـ، دار الكتب العلمية بيروت 2017، ص426]

[10] شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، القاضي عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (المتوفي 756 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت 2000، ص 204]

للموضوع بقية: